超ジュラルミンA2024溶接試験事例

ものづくりだより288号

おはようございます溶接管理技術者の上村昌也です。

溶接が困難と言われている超ジュラルミンA2024

溶接試験事例のご紹介します。

果たして本当に溶接が困難でしょうか。

お客様と実験結果を共有しました。

08.30.2020 ブログアップデート

記事を更新しました。

10.30.2020 ブログアップデート

記事を更新しました。

01.15.2021 ブログアップデート

記事を更新しました。

30.01.2021 ブログアップデート

記事を更新しました。

超ジュラルミンA2024溶接試験事例

難儀な超ジュラルミンA2024-T3 溶接実証試験を行いました。

日本ではこのての材料の溶接はクレイジーといわれている

難溶接材です。

しかし大手企業ではA2024やA7075までも、溶接工法を

確立されています。

材料

種類及び識別 A2024-T3

板厚 t=6.0mm

ワークサイズ 150×100

超ジュラルミンの名称で知られるA2024はCuを

主添加成分としてSS400の鋼材に匹敵する程の

引張強さ565N/mmの機械的性質を持ち航空機関係の部品

などに使用されている。しかし溶接に対しては割れ感受性が

高いため溶接性は劣ります。溶接ついては困難とされています。

溶接パラメーター

溶接電源 Panasonic YC300-BP4交流

溶接電流 115A

タングステン 純タングステン3.2mm

シールドガス He+Ar

開先角度 90°〜70°

溶加棒 A2319BY 3.2mm

余熱 有り150℃

まとめ

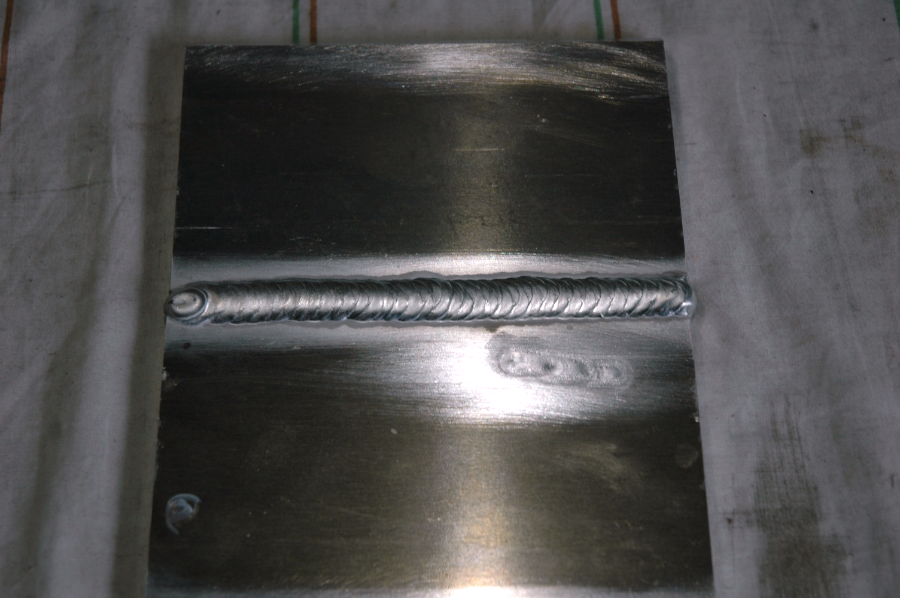

検定用治具(裏波)にセットし溶接を始めました。

ジュラルミンは溶接電流を高くすると割れが発生しやすいため

低めの電流で慎重に進めていきました。

開先角度が90°のため3層盛りになりましたが、パス間温度を

100°以下に設定し溶接作業を行ったところ、裏波とともに

きれいに出来上がりました。

開先角度90°

3層盛りが必要となります。低い電流で裏波も出しやすく

溶接はやりやすい方です。欠点は開先部が広いために

3層盛りになることです。

開先角度70°

開先部が狭いために2層盛りで大丈夫です。裏波を良好に出すためには

電流値は90°開先より20%Upと強めになります。

あとはお客様の試験次第で次の過程に進む模様です。

08.30.2020 ブログアップデート

蛍光探傷試験結果が出てきました。

思っていた以上にブローホールが介在していました。

電流値が低かったため拡散水素が抜けきれなかったと

判断しまして、次回の課題となりました。

10.30.2020 ブログアップデート

蛍光探傷試験結果が出てきました。

前回よりかなりブローホールは激減しています。

溶接長を200mmとしまして材料を大きくすることにより

電流値を上げることができました。

15.01.2021 ブログアップデート

蛍光探傷試験結果が出てきました。

ほとんどブローホールは確認できないようになりました。

対策したことは次のようにしたことです。

同時にDC-ACのハイブリッドで溶接をおこないました。

・DC70% AC30% 溶接がむちゃくちゃやりにくいです。

・DC50% AC50% このぐらいのモードが限界かと思います。

・DC30% AC70% 標準の設定です。問題なく溶接が進みます。

交流100%とDC-ACモードでも内部欠陥は、ほとんど確認

できませんでしたのでどちらでも使い安い方で実行すれば

良いかと思います。

対策

・電流値を高くし溶接速度を限界まで落としました。

・ガス供給ラインを露点が低い日酸TANAKA製

・スーパードライチューブをボンベから直結

・バックガスを流しました。

・溶接電源を新しく導入しました。

以上を対策し、溶接をしました。

この結果を基に国立大学殿、エンジニアリング会社殿と

今後の方向性をzoom にてオンライン会議で決めました。

更に前に進みます。

30.01.2021 ブログアップデート

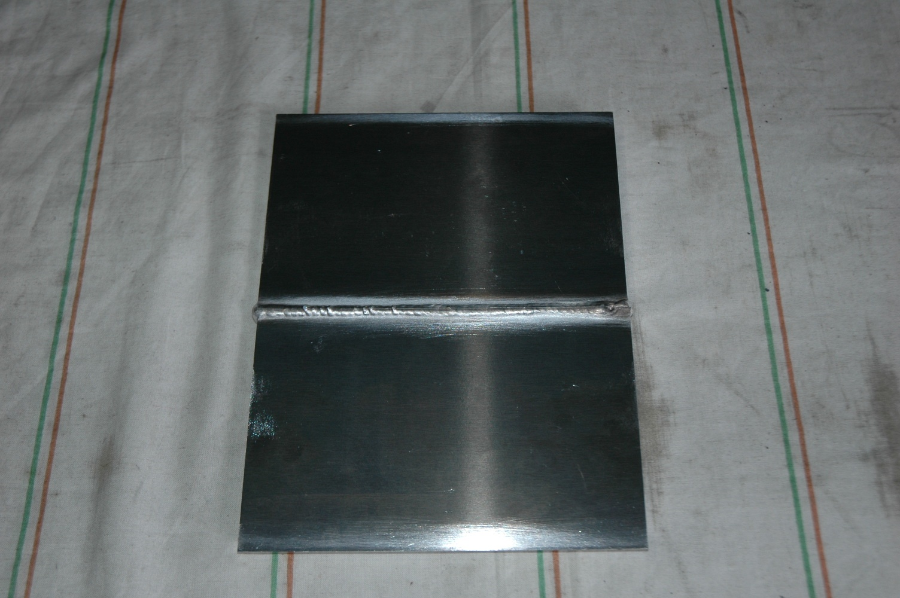

ワークサイズを200×100にて最終試験材を溶接し

お客様の元へ送りました。結果待ちです。

Copyright© 2020 Kamimura corporation All rights Reserved

著作権は株式会社上村製作所 上村昌也に帰属。無断転載禁止

コメント