【技術百科】タック溶接と仮付け溶接の違い|JISと国際規格(IIW・AWS)の考え方を整理

株式会社上村製作所が運営する「溶接技術百科シリーズ」では、アルミ・チタン・ステンレス・ジュラルミンなど、主要金属の溶接に関する専門知識と、現場で役立つ実践ノウハウを体系的に解説しています。

航空宇宙・レーシング部品・研究開発試作など、高精度を要求される現場で培った実績をもとに、各材料の特性や品質管理のポイントをわかりやすく紹介します。

本記事では「タック溶接と仮付け溶接の違い」について、JISと国際規格(IIW・AWS)の視点から整理します。

1. 「仮付け溶接」と呼ばれていた時代

かつて日本の溶接現場では、部材を一時的に固定する作業を「仮付け溶接」と呼んでいました。

本溶接の前に位置を合わせるために軽く溶接しておく──いわば「仮止め」という感覚です。

10年以上前の研修会では「仮付けという言葉は印象が悪いので、今後はタック溶接と呼ぶように」と指導された例もあります。

仮付け=どうでもいい一時作業、という誤ったイメージが広まっていたのも事実です。

しかし実際には、この工程こそが溶接構造物の精度と品質を決定づける最初の関門です。

不適切な仮付けは歪み・割れ・融合不良の原因となり、本溶接後では修正が困難です。

つまり、タック溶接は「本溶接と同等に重要な溶接作業」なのです。

不適切な仮付けは歪み・割れ・融合不良の原因となり、本溶接後では修正が困難です。

つまり、タック溶接は「本溶接と同等に重要な溶接作業」なのです。

部材を組み立て本溶接をするとき、

①部材の位置を確保し、

②溶接中に開先を正しく保つために用いられる。

タック溶接は部材を保持し、ルート間隔の変化を防止し、かつ割れないように適切な長さと間隔で配置しなければならない。

高張力鋼では過度の硬化と割れ防止のため、タックビードの最小長さを40〜50mm程度とする。― 『溶接・接合技術持論』より引用

さらに、タック溶接は冷却速度が速く硬化しやすいため、材質によっては本溶接より30〜50℃高い予熱温度が必要とされています。

そのため資格者による施工が望ましく、本溶接と同等の品質管理が求められます。

2. JIS Z 3001(溶接用語)における『タック溶接』の定義

定義:本溶接の前に、定められた位置に母材を保持するための断続的な位置決めのための溶接。

― JIS Z 3001:2018より

- 時期: 本溶接の前に行われる準備工程

- 目的: 母材の保持とルート間隔の維持(強度を目的としない)

- 形態: 短いビードを一定間隔で配置する断続的施工

JISでは、タック溶接を「位置決めを目的とした一時的な固定溶接」として明確に定義しています。

注記として「従来は一時的溶接を含めて仮付溶接ともいわれていた」と記されており、現場の慣用表現「仮付け」との関係も整理されています。

3. 国際規格(IIW・AWS)における “Tack Weld” の考え方

IIW(国際溶接学会)やAWS(米国溶接協会)では、”Tack Weld” を次のように定義しています。

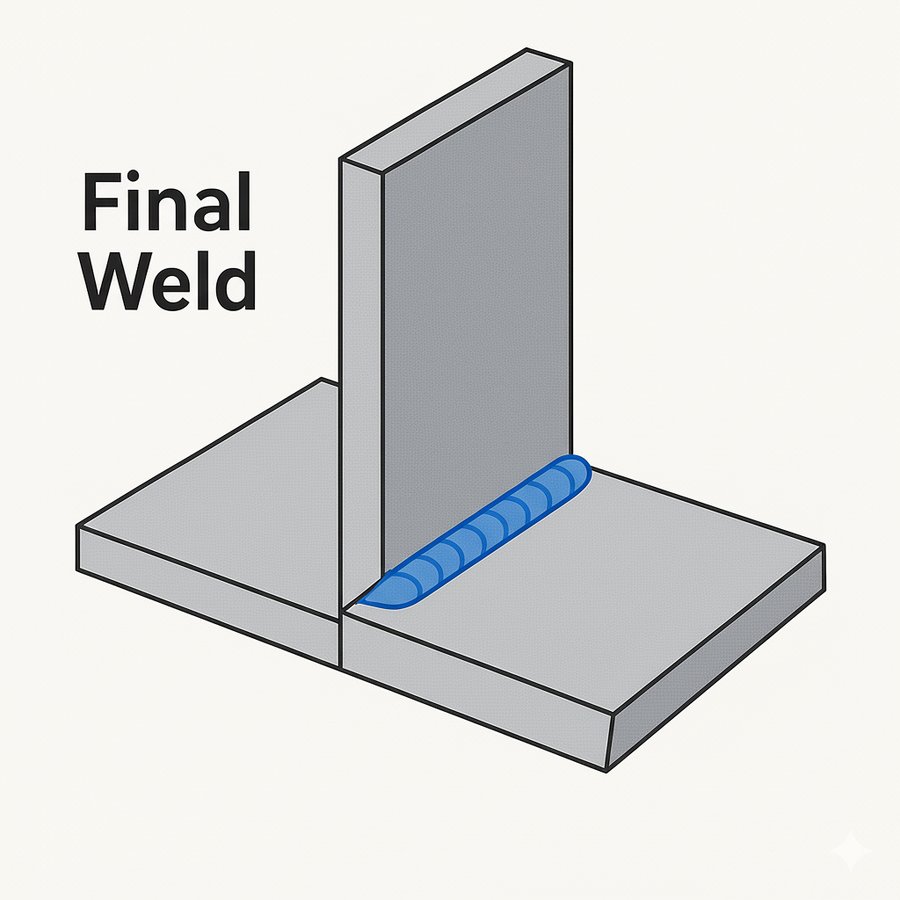

“A weld made to hold the parts of a weldment in proper alignment until the final welds are made.”

(訳:最終的な溶接が行われるまで、構成部品を適切な位置合わせで保持するために行われる溶接)― AWS A3.0: Standard Welding Terms and Definitions

つまり、タック溶接は本溶接に統合される前提であり、単なる固定用ではなく最終的な継手の一部として扱われます。

タック部に欠陥(割れ・気孔・スラグ残り)があると、それがそのまま最終製品内部の欠陥となるため、国際標準では本溶接のルートパスと同等の品質が要求されます。

Temporary Weld(テンポラリ溶接)との違い

AWSでは “Temporary Weld”(一時溶接)を別の概念として定義しています。

“A weld made to attach a piece or pieces to a weldment for temporary use in handling, shipping, or working on the weldment.”

(訳:取り扱いや輸送のために一時的に部品を取り付ける溶接)

“Tack Weld” は製品の一部として残る溶接、”Temporary Weld” は作業補助用で後に除去される溶接です。

この区別を明確にすることで、図面・仕様書上の誤解を防ぎ、国際的な整合性を保つことができます。

4. 技術者が押さえるべきポイント

- タック溶接は冷却速度が速く、割れ・硬化が起こりやすい

- 施工者は本溶接と同等の資格・技能を有することが望ましい

- 予熱が必要な材料は、本溶接より30〜50℃高く設定する

- ビード長さの目安:高張力鋼で40〜50mm程度

- タック後の清掃(スラグ・酸化膜除去)を徹底し、融合不良を防ぐ

- クレーター処理を行い、始端・終端を滑らかに整える

これらはすべて、本溶接に統合されるタック部が「最終製品の一部」として健全に機能するための基本条件です。

5. まとめ

タック溶接と仮付け溶接は、言葉こそ似ていますが、規格上の意味は異なります。

JISでは「位置決めのための断続的溶接」と定義され、国際標準では「最終溶接の一部として統合される溶接」と明確に位置づけられています。

どちらの思想にも共通するのは、「タック溶接は単なる準備ではなく品質を決める工程である」という点です。

現場では、図面や仕様書に「タック」か「仮付け」か、どの意味で使っているのかを明示することが重要です。

呼び方の違いではなく、技術思想の共有こそが、誤解のない高品質なものづくりにつながります。

© 株式会社上村製作所 溶接技術百科シリーズ

(引用・転載は出典を明記の上ご利用ください)

【技術FAQ|仮付け溶接(タック溶接)の基準と管理】

Q. 道路橋で仮付け溶接を行う際の寸法基準はありますか?

道路橋示方書(国土交通省「鋼橋製作要領書」)では、

脚長4mm以上・長さ80mm程度を標準とする指針が定められています。

極端に短いショートビードは割れや急冷の原因となるため避け、再溶融を考慮して施工します。

Q. 仮付け溶接はどのように管理すべきですか?

道路橋示方書では「仮付け溶接も本溶接と同等の管理を行うこと」と規定されています。

欠陥(割れ・スラグ巻込み・クレーター残り)が本溶接に持ち込まれないよう、再溶融性の確保とスラグ除去が重要です。

Q. 仮付け溶接は誰が行うべきですか?

仮付け溶接も本溶接の一部とみなされるため、有資格溶接士(同一資格範囲内)が行うことが望まれます。

溶接条件・材料・電流・ワイヤ径を本溶接条件と整合させておくことが重要です。

Q. 管理上のポイントを教えてください。

- 板厚6mm以下・長さ30mmを目安に均一なビードを形成

- 仮付け部の清掃・スラグ除去・クレーター削除を徹底

- 短すぎるタックの禁止(再溶融不足・割れ防止)

- 溶接後は温度差を抑え、急冷を防ぐ

※ 参考:日本道路協会「道路橋示方書・同解説 鋼橋編(令和5年版)」、国土交通省「鋼橋製作要領書(令和2年改訂)」。

【材料別 溶接技術百科】

溶接に関するご相談はこちら

「強度を落とさず軽量化したい」「難易度の高い金属の溶接を任せたい」などのお悩みがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

「他社では断られた」「難しいとされている」――

そんな案件ほど、ぜひ当社にお任せください。

現場の課題を一緒に解決していきましょう。

※お気軽にお問い合わせください

スマホでQRを読み取って、LINEからも簡単にご相談いただけます

075-982-2931

板金加工に精通、溶接管理技術者1級がご対応します

本記事の内容の詳細については、「免責事項」ページをご確認ください。

Copyright© 2025 KAMIMURA corporation All rights Reserved.

当サイトに関わるあらゆる著作物・知的財産は株式会社上村製作所 上村昌也に帰属します。無断転載禁止